2020年12月的一个下午,《华尔街日报》记者杰夫·霍维茨开车前往加州奥克兰以东的红木地区公园,参加一个神秘的会议。

几个月来,他一直在写一篇关于Facebook的报道,尽管在公司里几乎找不到愿意说话的人。但后来他联系了弗朗西丝·豪根。

从理论上讲,她似乎不像是最明显的举报人人选。35岁的豪根是Facebook公民诚信团队的中层产品经理,他在Facebook工作不到一年半。但她很渴望。

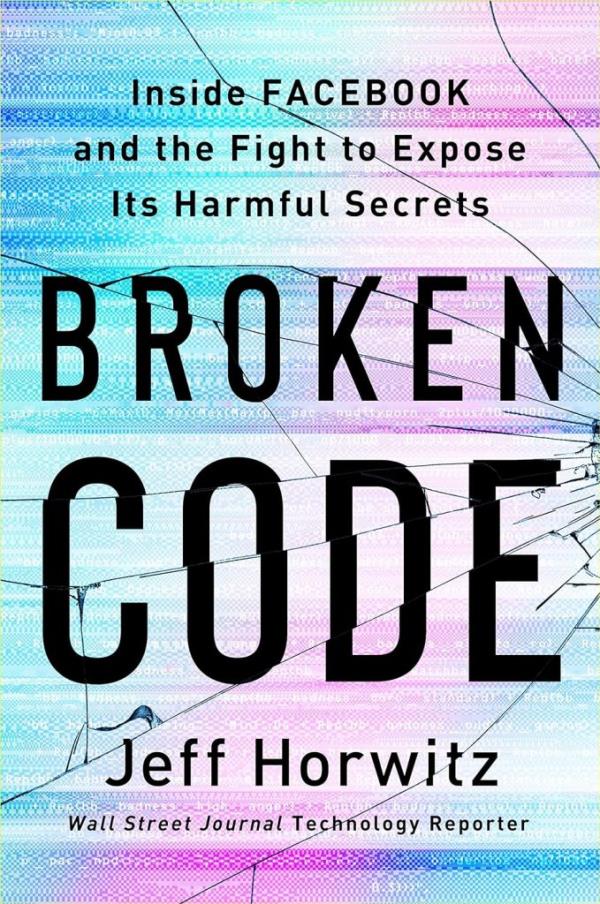

“人们需要了解Facebook到底发生了什么,她说,她一直在做一些笔记,她认为这些笔记可能有助于解释这一点,”霍维茨在他的新书《破密码:Facebook内部和揭露其有害秘密的斗争》(Doubleday出版社)中写道。

豪根不想通过电子邮件甚至电话交谈,坚持认为这太危险了。

为了保护隐私,她建议在徒步小径上见面,甚至还通过加密消息应用程序将地址发给了霍维茨。

8

8

他们在加利福尼亚沿海的红杉林中漫步了近一英里,寻找一个远离徒步旅行者和慢跑者的地方。

豪根的偏执策略值得等待。

她发现有证据表明,“Facebook的平台侵蚀了公众对公共卫生的信心,支持专制的煽动,并将用户视为可利用的资源,”书中写道。但她想做的不仅仅是走私一些零散的文件。

霍维茨写道,她“考虑花几个月的时间在公司内部,专门调查Facebook”。

8

8

他们谁也没有预料到那个兔子洞会带他们走多远。

在接下来的几个月里,霍根给霍维茨带来了“数万页的机密文件,展示了从少女到墨西哥贩毒集团的受害者所遭受伤害的深度和广度,”霍维茨写道。“这场骚动将使Facebook陷入长达数月的危机,美国国会、欧洲监管机构和普通用户都在质疑Facebook的角色。”

一开始,霍维茨很感兴趣,但很谨慎。豪根真诚地相信,“如果她不揭露Facebook内部已知的事情,数百万人可能会死”,这让他觉得相当浮夸和夸张。

尽管如此,他对豪根的意图只有信心。她不只是一个心怀不满的员工,而是一个真正相信揭露Facebook是拯救它的唯一途径的人。

8

8

豪根是爱荷华州人,父母都是大学教授。他曾在奥林学院(Olin college)学习电气和计算机工程,后来在2005年中期前往西部硅谷,对社交媒体可能带来的成就充满乐观。

霍维茨写道,她“本能地接受了这样一种观点,即社交网络对世界有益,或者最坏的情况是中立和娱乐。”

豪根于2019年被Facebook聘用,肩负着一项崇高的使命:研究错误信息是如何在该网站上传播的,以及如何阻止它。她的团队只有三个月的时间来制定一个可行的游戏计划,豪根知道这个时间表是不可能的。

当他们未能在短时间内提供简单的解决方案时,高层管理人员会对他们进行糟糕的审查。

8

8

但豪根没有被吓倒——她有一些问题,比如为什么Facebook有这么多员工在挣扎?他们人手不足,期限荒唐,当他们提出切实可行的想法(尽管很难),让平台变得更好时,往往会被忽视。

“我周围都是聪明、有责任心的人,他们每天都在寻找让Facebook更安全的方法,”豪根告诉作者。“不幸的是,安全和增长通常是相互权衡的——Facebook不愿意牺牲哪怕一小部分增长。”

Facebook公民诚信团队的前任负责人萨米德·查克拉巴蒂(Samidh Chakrabarti)向豪根保证,大多数Facebook员工“用比任何人想象的都少得多的资源完成了需要完成的事情”,这一启示本应鼓舞人心,但却让豪根感到不安。

这是该公司许多权威人士的共同企业理念。长期担任Facebook广告和合作伙伴部门副总裁的布莱恩·博兰(Brian Boland)向作者讲述了Facebook的非官方世界观,他说:“创造东西比让东西变得安全有趣得多。”“除非受到监管或媒体的抨击,否则你不会去处理它。”

8

8

当Facebook的工程师在2021年被问及他们对公司最大的失望时,他们也表达了类似的担忧。“我们总是需要一些失败的东西——通常是惊人的失败——来激发人们修复它的兴趣,”一条回复写道。“因为我们奖励英雄多于奖励那些阻止英雄需求的人。”

豪根和霍维茨开始定期会面,搬到作者位于奥克兰的后院。他给她买了一部便宜的一次性手机用来截屏她工作笔记本电脑上的文件。其中一份文件是关于Facebook对1月6日骚乱的回应的内部分析,配以一幅漫画,一只戴着消防帽的狗站在燃烧的国会大厦前。

豪根和她的团队的任务是确定Facebook如何阻止或至少阻止用户使用该平台煽动阴谋论的火焰,比如唐纳德·特朗普的“停止偷窃”选举否认。

他们创造了后来的“信息走廊”,在这里可以追踪到头目、扩音器和“易受影响的用户”之间的联系,这些用户最有可能受到激进主义的影响。霍维茨写道,Facebook内部有12个团队,他们的工作不仅是打击传播错误信息的用户群,还“给潜在的追随者打预防针”。

8

8

这让Haugen不高兴,他是一个有自由主义倾向的进步民主党人。

霍维茨写道,Facebook已经“从针对危险的行为者转向了针对危险的想法,建立了可以悄无声息地扼杀一场运动的系统。”“她有乔治·奥威尔的思想警察的画像。”

虽然豪根在Facebook的主要关注点是错误信息是如何传播的,但她偶然发现了其他确凿的证据。她对Instagram (Facebook在2012年收购的平台)如何影响青少年的心理健康感到好奇,于是发现了用户体验研究人员在2019年的一份报告,该报告得出了一个令人痛心的结论:“我们让三分之一的少女的身体形象问题变得更糟。”

还有文件显示,Facebook知道其网站被用于人口贩卖,但没有采取任何措施加以阻止。

8

8

霍维茨写道:“更广泛的情况并不是Facebook上发生了卑鄙的事情,而是Facebook知道。”“它知道其平台上问题的严重程度,它知道(通常会忽略)解决这些问题的方法,最重要的是,它知道其社交网络的动态与开放的互联网或线下生活有何不同。”

2021年5月17日,在豪根作为Facebook员工的最后一天,她决定大干一场。

在六个月的时间里,她已经收集了1200份文件的22000张截图。但当霍维茨从加州搬到波多黎各的公寓外等着的时候,豪根下载了公司的整个组织架构图,“一大堆信息无疑构成了公司历史上最大的泄密事件,”霍维茨写道。

8

8

2021年9月,霍维茨和其他记者率先发布的Facebook文件最终由《华尔街日报》发表。豪根接受了《60分钟》(60 Minutes)的采访,并在几天后在国会山作证。

“Facebook想让你相信我们正在谈论的问题是无法解决的,”豪根告诉委员会,然后解释了这个星球上最大的社交媒体巨头如何解决所有这些问题。

这是豪根与其他举报人的区别所在。她不只是想指出她的前雇主是怎么错的,在她吐露秘密的时候过河拆桥。由于在Facebook的经历,她对社交媒体的乐观情绪可能有所减弱,但她也相信,孩子不需要和洗澡水一起被扔掉。

自她作证以来,Facebook上是否发生了任何变化,这是有争议的。但豪根继续为解决社交媒体的问题而奋斗,而不仅仅是揭露这些问题。去年,她成立了一个非营利组织“超越屏幕”(Beyond the Screen),致力于记录大型科技公司如何未能履行“对社会的道德义务”,并提出帮助它们纠正错误的计划。

从最后一天起,豪根就没有和Facebook有过任何互动,但她在离开的时候留了一条告别信息。就在她关闭笔记本电脑之前,她下载了一些文件,这些文件将证明该公司更重视用户的全神贯注,而不是他们的灵魂,她输入了一条告别信息,她知道Facebook的安全团队在不可避免的取证审查中会偶然发现这条信息。

“我不讨厌Facebook,”她写道。“我喜欢Facebook。我想拯救它。”